【はじめに】この記事では、フロローの深掘り考察をします

フロロー判事©️tamacoθ

- 『ノートルダムの鐘』のディズニーヴィラン・フロロー判事について、考察していきます。

- フロローの実在のモデル人物についての予想や、役職や権力の正体、なぜ魔女に愛憎の執着を見せたのかについて、オリジナル解釈してみました。

- 本記事では、原作『ノートルダム・ド・パリ』や問題の書『魔女に与える鉄槌』など、歴史的な背景も交えながら、フロローのキャラクターを深掘りしていきます。

フロローは実在した?愛と怒りの狭間で葛藤する判事のモデルとは

フロローのモデルは、15世紀ドイツの宗教裁判官であるハインリヒ・クラーマーが有力と思われます。

ハインリヒ・クラーマーは魔女狩りを始めた人物

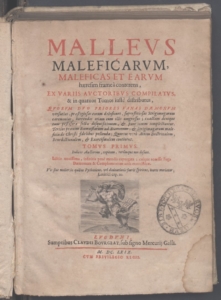

ハインリヒ・クラーマー(ハイリンヒ・クラーメル)は、15世紀ドイツの宗教裁判官。異端審問の経験を生かし『魔女に与える鉄槌』という魔女狩りの指南書にあたる本を書きました。

魔女狩りの指南書『魔女に与える鉄槌』

彼は異端審問官として活動したそうです。異端審問官とは、異端者を見つけ出し、裁判する仕事です。キリスト教の教義に反する考えや行動をした人々を見つけ出し、彼らが罪を犯しているかどうかを調べます。その後、裁判を行い、有罪と判断された人は罰せられるのだとか……。

異端審問官は、教会が宗教的な秩序を維持するために必要だと考えられていましたが、時には権力の乱用を行うこともあったそうです。

そんな権力のある人物が『魔女に与える鉄槌』なんて本を書きました。魔女狩りを煽るきっかけの一つになった、と言われても仕方ないかもしれません。

フロローとモデルのちょっと怖い類似点

原作のフロローの役職は、異端審問官ではなく、大聖堂の助祭長。助祭長は、カトリック教会では司祭に次ぐ役職です。一方、ディズニー版のフロローは「判事」でした(ディズニー版の司祭はいい人でフロローと対立していましたね)

- 原作とミュージカル版でのフロローの役職は、助祭長。聖職者としての色が強い。

- ディズニー版『ノートルダムの鐘』のフロローの役職は、判事。裁判官であるハイリンヒ・クラーマーにより近い。

いずれにしろ、共通点は、フロローが権力のある人物だということです。それも人を糾明したり、裁ける立場にいます。

なぜフロローは魔女に執着したのか?

- フロローが魔女に執着した理由は、当時の社会情勢や女性観の歪みに起因しています。

- 15世紀はペストや戦い、天災などの不安定な時代であり、災いは誰かの仕業と考えられていました。

- このような社会情勢の中で、魔女や妖術使いが「誰か」の仕業とされ、魔女狩りが始まりました。

- フロローも魔女狩りを行い、自らの欲望や執着によって、エスメラルダを魔女と決めつけました。

災害や疫病は「魔女」のせいだった

魔女狩りが生まれてしまった15世紀は、ヨーロッパにとって暗い時代でした。ペストが流行し、戦いや天災の恐怖もあったそうです。

科学の発展していない時代においては、災いはどんなものでも「誰かの仕業」でした。悪いことが起こった=誰かに呪いがかけられた、と考えるのです。

人々が社会情勢に対して抱いていた不安のぶつけどころが「誰か」であり、その誰かは西洋人が潜在的に恐れていた魔女や妖術使いでした。

今では、魔女狩りは集団ヒステリー現象だと推測されています。

女性へのコンプレックスが魔女狩りにつながった

フロローのモデルは明らかにされていないものの、ハイリンヒ・クラーマーが書いた『魔女に与える鉄槌』の一節は、映画内のフロローのセリフを彷彿とさせます……。

“女はその迷信、欲情、欺瞞、軽薄さにおいてはるかに男をしのいでおり、体力の無さを悪魔と結託することで補い、復讐を遂げる。妖術に頼り、執念深いみだらな欲情を満足させようとするのだ” 「ユリイカ」より引用

(参考文献:「奇書の世界史 歴史を動かすヤバい書物の物語」より)

地獄の炎(Hellfire)ディズニー名曲にも潜むフロローの歪んだ葛藤

- フロローのテーマソングとも言える“地獄の炎(ヘルファイアー)”の歌詞には、「♪地獄の炎が この身を焼く♪」とありますね。

- 地獄の炎とは、①燃え上がる恋の情熱と②地獄で焼かれる炎のこと。フロローの中には恋と罪とが混在しています。

- フロローは、聖職者でありながらエスメラルダに惹かれてしまうのを「罪深きこと」と思っています。

魅力的な女は悪魔だ

フロローにあるのは「男(聖職者)を魅了した女が悪い」という、いわば逆ギレの発想です。勝手に惚れたのは自分なんですが……。エスメラルダからしたらいい迷惑以外の何者でもありません。

15世紀のヨーロッパにおいて、魔女狩りが起こる背景には、社会不安や恐怖心、そして女性への差別的な考え方があったとされています。フロローもそのような時代背景に翻弄されており、恋愛観に歪みがあったと考えられます。

結局、非モテ男の逆うらみですが、結果は恐ろしいものです……。

愛されなければ罰を

フロローは、エスメラルダに「処刑されるか愛をうけいれるか」を迫ります。

でも、これはよく考えてみれば不自然です。

もし、フロローが本当に魔女や妖術を信じているのなら、恋人になるよりすぐ処刑するはず。

結局、欲望が全然隠しきれていないw

フロローの情熱は強いようですが、愛とも言えません。本物の愛ならどんな局面でもその人に生きていてほしいと願うものですが、エスメラルダと恋人になれないなら処刑してしまうんですから。もはや、これはただの執着です。

フロローは、エスメラルダに対する執着に支配されていたため、正当な理由を見つけて彼女を処刑することで、自分の罪悪感を和らげようとしていたのです。

魔女を自分の手で裁くことで、自分自身の恋愛における挫折感や怒りを晴らそうとしていたと考えられます。フロローが自分が求める愛を得られなかったことに対する、怒りや失望を発散させる手段となったのです。また、一番タチが悪いのは、憎悪する対象を魔女や魔女狩りの被害者に定めることで、自分自身を正当化していたことではないでしょうか。

フロローは真面目すぎる聖職者かこじらせた男性か

まず、フロローの信仰心は本物であると言えるでしょう。時代背景や人々の価値観も現代とは違います。

また、ディズニー版ではカットされてますが、原作にはフロローに金銭を要求するどうしようもない弟も出てきて、フロローは振り回されながら何とか責務を果たしています。フロローはフロローなりに悩みを抱えていたんですね……。

ただ、自分が悩んでいて苦しいことと、やっていいことは全然別の問題。

フロローの女性観が歪んでいるのは事実です。実際に原作では、フロローはフィーバスとエスメラルダのあとをつけ、逢引をのぞき見る……というストーカーみたいな行為まで犯しています。なかなかヘヴィーなエピソードでした↓

それでも廃れない隠れフロロー様人気

これが現代なら、完全にサスペンスになってしまうところなのに、『ノートルダムの鐘』のフロローは、ディズニーヴィランズの中でも密かな高人気を誇ります。

とあるSNSでフロローの絵を書いたところ、外国人から「もっと描いてくれ」というメッセージが複数きました。「え?フロローがなんでこんなに!?」と思ったら、どなたもみんなアカウントがフロロー様一色でした……超人気あるじゃんフロロー判事(笑)

海外でも日本でも一定数の固定ファンがいて、不動の人気を誇るディズニーヴィラン、フロロー様。複雑な感情を持ち、苦しみを歌っているところに人間らしさがあるのかもしれません。また原作では同情ポイントもあります。ただの純粋悪ではない複雑なキャラクターなんですね。

今回は『ノートルダムの鐘』のヴィラン、フロローの実在モデル予想と彼の葛藤や動機を考察しました!

Web / wikipedia

書籍 /「奇書の世界史 歴史を動かすヤバい書物の物語」三崎律日